Zehn unentdeckte Kleinode von Berlin und anderswo

Wir suchen und finden für euch die kleinen versteckten Schmuckstücke von Berlin zum Wandern, Spazierengehen und Genießen. Unser Augenmerk liegt auf dem besonderen Blickwinkel, dem „geheimen“ Zugang, dem überraschenden Ort. Es sind Parks, Plätze und Passagen, deren „Versteck“ meistens nur Anwohnern bekannt ist. Regelmäßig findet ihr hier unsere neuen Entdeckungen bis die Serie komplett ist. Und wenn ihr als Nachbar euer Geheimstück mit uns teilt, wäre das wunderbar…

Bisher erschienen:

Museumspark Rüdersdorf, Döberitzer Heide, Südgelände, Siemensbahn, Rixdorf, Malzfabrik, Morbider Besuch bei Prominenten, Checkpoint-Bravo, Olympiapark, Fliegeberg,

_____

Museumspark Rüdersdorf

Bitte, wie erotisch ist denn Zement? Wer küsst Kalk? Kann man Steine lieben? Das erste was Martin zu Rüdersdorf einfällt, ist Rüdersdorfer Zement: „Gibt’s in jedem Baumarkt“. Doch es sind nicht die Baumaterialien, die uns in den kleinen Ort, wenige Kilometer östlich von Berlins Stadtgrenze, verschlagen. Es ist ein Werbefoto! Rostbraune Klinkerschornsteine in Vintage-Kolorierung schmücken einen Transporter mit Hinweis auf unser zehntes (und vorerst letztes) Kleinod von Berlin und anderswo.

Genau auf so etwas stehen wir. Industriearchitektur, leicht verfallen, oll und trotzdem spannend. „So wie wir!“, möchte man fast sagen. Und einige dieser Werke der Zeitgeschichte haben wir schon aufgespürt. Die Malzfabrik, inzwischen in großen Teilen restauriert, oder die Siemensbahn, noch kurz davor, wieder wachgeküsst zu werden. Zu unserem großen Erstaunen, müssen wir diesmal nicht auf einen „zufällig“ heruntergedrückten Maschendrahtzaun hoffen, sondern haben ein reguläres Museumsgelände mit regulärem Eintritt vor uns. Mhhh, ist das was für uns? Ist das ein Kleinod? Gleich hinter dem Sechs-Euro-Obolus begrüßt uns ein alter Kalkbrennofen und verführt zum ersten Foto erwartungsfreudiger Mienen, mit „ie“.

Dem schließt sich eine Ausstellung an, über Minen, mit „i“. Und zwar über Kalkminen, Gesteinsschichten und der Förderung dieses Rohstoffs. Sie nennt sich „Faszination Kalk“. Naja, wer Steine liebt… Dreimal muss ich Martin auffordern, hinter der Lore seinem Stein zuzulächeln. Er tut sich schwer – also Martin, nicht der Stein!

Skeptisch setzen wir unsere Tour fort, da kommt noch was! Mietbare Bollerwagen und Kettcars für junge Besucher signalisieren jedenfalls ein weitläufiges Gelände. Wir sind zuversichtlich. Von links erschallt der kreischlaute Lärm eines Rasenkantenschneiders. Vielleicht auch die heulende Version einer Heckenschere. Ich frage mich, warum diese akustischen Folterwerkzeuge immer in meiner Nähe sind. Martin meint dazu nur: „Kleinkram“ gegen einen Samstag in der Gartenstadt Falkensee und weist mich auf entferntes, weit mächtigeres Dröhnen „richtiger“ Großmaschinen von der rechten Seite hin. Eine Plattform gibt den Blick auf eine quadratkilometergroße Mondlandschaft frei. Hier wird Kalkstein abgebaut! Muldenkipper schlucken 100 Kilo der Steinchen und fahren sie zur Brechanlage zum Zerkleinern. Ein- bis zweimal am Tag gibt’s den richtigen Knall einer Sprengung, um Material aus dem Berg zu brechen. Das wäre doch was! Leider scheint heute Dynamit-Pause zu sein.

Schön, schön! Schon eindrucksvoll. Aber der richtige Kick fehlt noch. Wir orientieren uns zurück zum Museumspark und durchqueren einen Tunnel am Kalkbrennofen.

Wenige Schritte entfernt, zieht ein Arc de Triomphe die Blicke auf sich. Okay, nicht ganz so groß wie das Pariser Wahrzeichen, trotzdem eindrucksvoll in seinem strahlenden Weiß. Das Tor ist aus Kalkstein erbaut. Soll es hier ja reichlich geben. Martin kramt sein neuestes Fotospielzeug heraus: die Glaskugel.

Langsam wird es spannend. Neben dem Triumphbogen lässt sich ein Stahlskelettbau erklimmen und gibt den Vogelblick auf den weißen Seilscheibenpfeiler fei. Das Ding wurde 1871 in Betrieb genommen und hielt die riesigen Scheiben für Seilwinden, mit denen der Kalkstein auf Wagons aus dem Tagebau gezogen wurde.

Wir stehen in luftiger Höhe auf der Seilbahnumlenkstation. Die wurde erst 1953 erbaut. Also nur drei Jahre vor uns. Sieht ziemlich verrostet aus, so im Gegensatz zu uns. Finden wir. Aber für die Megatonnen von Gestein, die hier 30 Jahre lang in Loren vom Tagebau zum Zementwerk transportiert wurden, auch nachvollziehbar. Mächtige Rollen mit Rostambiente lassen Kleinod-Gefühle in uns aufsteigen. So wollen wir das.

Die aufgeständerte Konstruktion wirkt wie eines unserer Kleinod-Highlights: das Viadukt der Siemensbahn. Wir schnüffeln in alle Ecken, finden ein Hornissennest in einem Schaltkasten, lugen durch brüchige Holzbohlen und beugen uns über rostige Geländer. Eine alte, übriggebliebene Lore hängt einsam an verrosteten Seilresten. So, als ob sie Ausschau nach ihren verlorenen Arbeitsschwestern hält. Hier ein Besuch im Novembernebel und der Eindruck ist perfekt. Aber auch die Sonnenstrahlen zwischen dem Stahlgerüst geben für stimmungsvolle Fotos ihr Bestes.

Wir sind uns einig: ein sehenswertes Kleinod! Da wissen wir noch nicht genau, was hinter der nächsten Ecke auf uns wartet: ein Großod! Die Schachtofenbatterie. Eine Trutzburg aus gewaltigen Schornsteinen, die sich aus den 18 Brennöfen in die Höhe recken. Wir katapultieren zurück ins Jahr 1871, fühlen die Feuerhitze, riechen den Qualm und hören die Arbeiterrufe. Gleichzeitig stehen wir in abgeschiedener Ruhe vor dem historischen Bauwerk aus Ziegelsteinen.

Es ist ein „fünfflügliger“ Ringofen mit dem längsten Brennkammerkanal Europas. 28.000 Tonnen gebrannter Kalk verließ die Schachtofenbatterie im Jahr 1876. Heute, 145 Jahre später, schlendern wir beeindruckt zwischen den bestens erhaltenen Schloten vorbei und denken an eine Filmkulisse. Keine aus Pappmaché. Sondern so ‘ne richtige, für eine Großproduktion. Und wir sind hier praktisch alleine, können ungestört die Atmosphäre genießen. Martin entdeckt einen „kleinen“ Kalkstein-Schredderer. Kaum vorstellbar, welchen Lärm das Maschinchen beim Zermalmen der Steinbrocken herausgebrüllt hat.

Wir fühlen uns als Entdecker. Dabei sind wir doch im Museumsdorf und nicht auf einem „Betreten-Verboten-Gelände“. Die Leere eines Wochentags erzeugt aber genau das Gefühl, wenn auch ohne den Kick des Illegalen. Den gäbe es nebenan. Dort stehen riesige Betonsilos aus neuerer Zeit. Offensichtlich ebenfalls nicht mehr in Betrieb und Tummelplatz von Graffiti-Sprayern, die sich, wie auch immer, in halsbrecherischer Weise an den Wänden abgeseilt haben müssen.

Und plötzlich wird uns klar: das Werbe-Foto auf dem Van stammt von dort oben. Hätten wir auch gerne so. Unter der Haut wächst ein leichtes Kribbeln. Hier ist niemand in der Nähe und der Zaun ist nicht besonders hoch. Aber es ist nur ein kurzes Flackern in den Augen. Chemo und Sturz rufen deutlich: Stopp! So begnügen wir uns mit dem Museumsgelände. Aber was heißt „begnügen“? Es ist großartig hier. Eine absolute Entdeckung mit genügend Platz für leicht gehandikapte Pensionäre. Und damit unser Abschlussfoto dem Werbefoto nahe kommt, hat Martin mal kräftig an den Farbreglern gedreht. Kommt doch ganz gut hin, oder? Ganz ohne illegale Turmbesteigung.

Der Museumspark Rüdersdorf befinden sich am östlichen Stadtrand von Berlin. In Rüdersdorf ist der Weg zum Museumspark ausgeschildert. Er ist von März bis November täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und von Dezember bis Februar Dienstag bis Sonntag von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Eintrittskarten für sechs Euro gibt es an der Tageskasse.

_____

Döberitzer Heide

Sie ist nur im übertragenen Sinn ein Kleinod, von der Größe ist sie eher eine Riesen-Brosche: die Döberitzer Heide. Wir würden sie als einen ungeschliffenen Edelsteinbrocken von 5.000 Hektar bezeichnen. Das sind 50 Quadratkilometer und entspricht 7.000 Fußballfeldern. Also von „Klein“ zu sprechen, ist hier fehl am Platz. Die Döberitzer Heide war ein Truppenübungsplatz und irgendwo soll hier ein gepanzertes Fahrzeugwrack in einer Sandkuhle liegen. Das wollen wir finden. Vor einer Kartentafel verschaffen wir uns erstmal einen Überblick.

Vor 140 Jahren gab es hier einen dichten Wald. Zum Üben für Kaiser-Wilhelms-Truppen von Übersee-Einsätze in Wüsten- und Steppengebieten musste die Säge ran. 1892 waren Zauneidechse, Waldkauz und Fledermaus kein Thema. Und so holzten Waldarbeiter die riesige Fläche in drei Jahren ab. Ein Zeitungsartikel aus dieser Zeit vermerkt: „Die Tiere sind meistens in die benachbarten Reviere übergetreten, deren Besitzer diesen Umstand natürlich mit Freuden begrüßt haben“. Zu Ehren Kaiser Wilhelms II wurde ein Obelisk errichtet, der etwas verloren in der weiten Landschaft herumsteht.

Und wie das leider immer so ist, wurden die Marmortafeln im Sockel weggefunden. Wir nehmen den zehn Meter hohen Obelisken genauer unter die Lupe und entdecken natürlich auch nicht die verschwundenen Tafeln. Dafür aber einige kyrillische Inschriften. Denn nach 1945 tobten hier nicht mehr Kaiser-Wilhelms-Truppen oder die Wehrmacht herum, sondern nun übte die Rote Armee das Kriegshandwerk. Wir können die eingeritzten Buchstaben nicht identifizieren. Aber vielleicht wisst ihr, ob sie von Vladimir oder Piotr sind?

Wir haben einen herrlichen Vorfrühlingstag erwischt und streifen bei herrlichem Sonnenschein durch die Heide über sandige Wüstenwege. Zu Wanderfuß sehr schön, mit dem Fahrradpneu sicherlich beschwerlich. Einige Wandernde hat es mit uns hier rausgezogen in das Gelände westlich von Berlin an der Bundesstraße 5, zwischen Kladow und Elstal. Im Zentrum des Naturschutzgebietes liegt die betretungsfreie Kernzone, geschützt durch einen Elektrozaun. Hier leben 90 Wisente in natürlicher Umgebung. Also ist das mit dem Zaun auch schon ganz gut. Außen rum gibt es viel zu erlaufen. Wir hoffen, nicht alle 55 Kilometer Wanderwege für unseren Schrottpanzer absuchen zu müssen. Martin späht von einer Aussichtsplattform. Ohne Erfolg.

Wir sprechen nahezu alle Vorbeikommenden an und treffen dabei einen ehemaligen Kollegen. Nach einem unterhaltsamen kurzen Plausch kann er uns jedoch nicht weiterhelfen. Aber kurze Zeit später ein Wanderpaar: Sie deuten uns die Richtung in der Ferne und wir begeben uns auf den Weg. Tatsächlich scheint sich da zwischen den Hügeln etwas abzuzeichnen. Es ist aber nicht unser gepanzertes Fahrzeug, sondern der Rest eines Bunkers.

Wir suchen weiter. Die befragten männlichen Wanderer stellen wilde Theorien über unser Wrack auf. Es soll vom Kampfmittelräumdienst entfernt worden sein, aber andere haben es vor kurzem noch gesehen. Die Frauen erklären durchweg, sie hätten kein Interesse an solchen Kriegsresten und demzufolge auch keinen Schimmer, ob hier etwas herumliegt. An mehreren Stellen sind jedoch Hinterlassenschaften der Truppenübungen zu sehen und wenn es nur ausgeschachtete Mulden für Panzer sind. So vermuten wir jedenfalls.

Vielleicht müssen wir raus aus der offenen Landschaft und mehr zu den Wäldchen, die sich im Randbereich entwickelt haben. Hier bietet sich uns ein ganz anderes Bild: dichter Wald, irgendwie naturbelassen. Unwillkürlich lauschen wir in das Gehölz hinein. Mehrfach wurden in der Döberitzer Heide und den umliegenden Gebieten bereits Wölfe gesichtet und wir wollen nicht wie Rotkäppchen enden.

Isegrim ist heute nicht zu sichten, unser Panzer aber auch nicht. Ohnehin scheinen die meisten Hinterlassenschaften des Kriegsgeschäfts weggeräumt oder verrottet zu sein. Die Döberitzer Heide war in der DDR der größte Truppenübungsplatz der Roten Armee. 1992 zogen die 20.000 Soldaten ab und das Gelände wurde zum Naturschutzgebiet. Statt auf unser Kettengefährt stoßen wir auf eine rostige Tonne. Ich schaue hinein…

Und zwei Fratzen schauen zurück. Magie…

Wir ziehen weiter und erfreuen uns an der hügeligen Heidelandschaft. Die Kriegsgeschichte zeigt sich im Detail nur noch bei der Recherche. Vor dem Zweiten Weltkrieg trainierte hier das Panzerkorps „Großdeutschland“ und Teile des Infanterie-Lehr-Regimentes. Wir sind uns inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob wir wirklich das Panzerfahrzeug noch finden wollen, als wir auf ein Paar treffen, das den Metallschrott vor Kurzem gesehen hat. Nur an die genaue Stelle können sich die Beiden nicht mehr erinnern. Wir laufen eine Weile gemeinsam durch die Heide und sie versprechen uns, ein Foto von dem Ding zu schicken. Na gucken wir mal. Das Bild liefern wir gegebenenfalls hier nach. Unsere Beine murren inzwischen über 14 Kilometer Wanderweg, sodass wir ihnen nur noch einen kurzen Abstecher zum Russendenkmal an der Bundesstraße 5 zumuten.

Die letzten Meter führen noch an einem Bunker vorbei, und wie schön: nichts mehr mit Krieg; er ist ein geschütztes Fledermausquartier. Und damit auch das Sinnbild dieser Heide. Die Truppenplatz-Geschichte ist nur noch für die Landschaftsform verantwortlich. Es ist eine unschuldige Wanderlandschaft für einen herrlichen Ausflug.

Kommentare:

Erika schreibt: Wunderschöner Artikel, besonders für Nicht-Berliner und Zugezogene wie mich. Den Namen Rixdorf kannte ich nur aus einem alten Schlager... jetzt werde ich mal einen Ausflug dahin machen. Und auch der Friedhof Heerstrasse steht auf der Liste.

grad60: Vielen Dank Erika, schön, wenn wir Anregungen geben können

Sabine schreibt via Facebook: Ich lese Редькин, gesprochen Redkin. Das ist ein geläufiger russischer Familienname

grad60: Vielen Dank!

_____

Südgelände

Auch wenn der rote Turm von weitem leuchtet, Martin düst erstmal vorbei. Na okay, wir hatten uns am S-Bahnhof Prellerweg verabredet. Den gibt es aber nicht, der heißt Priesterweg, befindet sich aber unmittelbar neben der von mir falsch als Namensgeber genannten Straße. Wie auch immer, kurze Zeit später können wir uns an diesem sonnigen Herbstnachmittag begrüßen und den Verwirrungsbahnhof zum Eingang Südgelände queren. Am Eingang des Parks steht, wie passend, ein Parkautomat. Hier gibt’s aber kein Zettelchen für’s Armaturenbrett, sondern der Automat druckt für einen Euro die Eintrittskarte aus. Ohne Kontrolle passieren wir das Eingangstor und müssen die Köpfe weit in den Nacken legen, um die Kugel des Wasserturms in 50 Meter Höhe zu sehen.

"Wat is en Dampfmaschin?" fragt Professor Bömmel. Wer jetzt damit überhaupt nichts anfangen kann, ist sicher weit von grad60 entfernt. Aber so ein Gerät braucht Wasser zum Dampfen, wie eben auch eine Dampflokomotive und da wir uns hier auf einem alten Rangierbahnhof befinden, erklärt sich der historische Wasserspeicher. Alt, rostig und wackelig war das Ding bis ihn Arbeiter im letzten Jahr restaurierten und er seinen rostroten Frischlack bekam. Immer wieder umkreisen wir den stählernen Riesen und knipsen was das Zeug hält.

Gleich nebenan buhlt schließlich der Lokschuppen um unsere Aufmerksamkeit. Und er bekommt sie. Ein wunderbares Industriegebäude aus dem Zeitalter der schwarzen dampfenden Mollys. 1889 erbaut und Teil eines riesigen Rangierbahnhofs, der samt seiner Gleisanlagen 1952 in einen Dornröschenschlaf fiel und nun nur sehr behutsam wachgeküsst wird. Für Kunstprojekte aus Holz und Eisen und nicht mehr für Stahlrosse.

60 Parallelgleise dienten einmal dazu, die Güterzüge der Anhaltinischen und Dresdner Bahn neu zusammenzustellen und machten den Bahnhof zu einem der wichtigsten Umschlagplätze Berlins. Heute dampft und rumpelt die Güterzug-Lokomotive der Baureihe 50 nicht mehr. „GIB ACHT im Gefahrenbereich“ ist nur noch ein Relikt.

Dann tauchen wir in das goldleuchtende Natur-Park Südgelände ein und finden uns zwischen überwucherten Bahngleisen wieder. Wir müssen sofort an unser zurückliegendes Erlebnis auf der alten Siemensbahnstrecke zurückdenken. Vielleicht nicht ganz so abenteuerlich, dafür aber hier ganz eindeutig genehmigt, gewünscht und genauso schön. Indian Summer oder besser gesagt: Berliner Herbst!

Die alten Holzschwellen sind inzwischen verrottet, aber die Stränge aus Stahl versuchen sich noch zu wehren. Das schert die Birke herzlich wenig. Sie hat ihre Chance genutzt und ihren Platz massiv zurückerobert, auch wenn sie sich durch Schotter bohren und an Bahngleisen vorbeiquetschen muss.

Mit ehrwürdigem Respekt vor dem Baum und allen Sträuchern und Gräsern lausche ich in die Vergangenheit. Es zischt, die Puffer knallen beim Koppeln, schwarzer Kohlerauch faucht aus den Kesseln, öliger Sprühnebel benetzt den Schotter und ganz klein und unscheinbar trotzt ein Baumkeimling dem Armageddon. Bis es ruhig wird. Er wächst und zu ihm gesellen sich hereingewehte Samen der Zitterpappel, des Klatschmohns und des Berufkrauts. Eichhörnchen verstecken Eicheln und die Natur beginnt die Wunden zu schließen. Ein Naturwäldchen entsteht und jetzt dürfen wir die Zeugen sein.

Es ist ruhig hier. Nur gelegentlich rattert hörbar eine S-Bahn auf den nicht so weit entfernten Gleisen vorbei, als ob sie wenigstens akustisch ihren Anspruch auf das Gelände ihrer Ahnen erheben möchte. „Das wird nichts…“ möchte ich ihr zurufen, denn seit 1999 ist das Schöneberger Südgelände als Landschafts- und Naturschutzgebiet ausgewiesen. Da mögen noch so viele Rosttränen von der Rückfallweiche auf das Herzstück tropfen.

Diese bröseligen Stahlreste üben mit ihrem Kontrast zum aufstrebenden Grün einen starken Reiz aus. Der Verfall des Menschengemachten verliert langsam und stetig den Marathon gegen die beharrlich ausdauernd wachsenden Flora. Das Südgelände ist ein verwunschener Ort mit einem Potpourri an Fotomotiven.

Von dieser Motivvielfalt fühlt sich auch ein anderer Besucher angezogen. Er krabbelt zwischen den alten Gleisen herum und findet mit einigen Verrenkungen genau den richtigen Fotopunkt „mich faszinieren die Gegensätze von ungelenkter Natur und starrer Geometrie“ und visiert mit seiner Optik eine Birke, umgeben von Metallgestellen an. Wir reichen ihm unsere grad60-Visitenkarte und hoffen auf sein bestes Bild.

Es ist Nachmittag und so wissen wir nicht, ob Herr Reinicke dem Hoppler hier später „Gute Nacht!“ wünscht. Den rostbraunen Stadt- und Waldstreuner gibt es hier auf jeden Fall, er bleibt unseren Augen allerdings verborgen. Dafür sorgt ein Baumklopfer für unsere Aufmerksamkeit. Mit einer stetigen Emsigkeit hackt der Specht auf einen Baum ein und pausiert nur eine Millisekunde für ein Foto.

Hochtrabend „Graffiti“ genannte Schmierereien empfinde ich in der Regel nur als nervende Beschmutzung von Hauswänden, Verteilerkästen oder U-Bahnen. Hier auf dem Südgelände ist eine alte Bahnunterführung zum legalen Sprayen freigegeben. Und so haben sich mehr oder weniger begabte „Künstler“ verewigt. Wobei der Begriff „ewig“ es vielleicht nicht richtig trifft, wenn das Gemälde vom nächsten Farbdosen-Star „gecrosst“ wird.

Jedenfalls schaue ich mir auch jene Werke interessiert an und versuche zu verstehen, worin der Reiz dieses Tuns liegt. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu alt, um den Wert derartiger Kunst zu verstehen, die sich seit den 70er Jahren in der Welt verbreitet. Allerdings finden sich die Ursprünge schon im alten Ägypten mit gekratzten Inschriften und ich muss schmunzeln, als mir Monty Pythons „Römer, geht nach Hause“ in den Sinn kommt.

Im Park gibt es noch einen weiteren Leckerbissen der technischen Art. Eine alte Drehscheibe für Lokomotiven. Hier, auf einer der ältesten Anlagen Deutschlands, konnten die Zugmaschinen im Kreis gedreht werden, um auf jeweils einem der sternförmig abführenden Gleise zu fahren. Für uns öffnen sich Ansichten, die es sonst nur im Museum oder auf der Modelleisenbahn zu sehen gibt.

Kurz danach, auf einem der Wege, die überwiegend zwischen den Gleisen angelegt sind, machen wir schon wieder Halt und bewundern zum x-ten Mal das überwältigende Farbenspiel der Natur. Zwischen den grünen Mistelzweigen an den allgegenwärtigen schwarzweißen Birken blinkt hoch oben der blaue Himmel. Besser könnte das kein Maler auf eine Leinwand bannen. Das Wetter meint es heute wirklich gut mit uns. Wir laufen weiter und kommen nur ein paar Schritte, denn hinter der nächsten Wegbiegung steht ein offensichtlich neu gebauter, recht hoher Metallturm, der zur Rundumsicht einlädt. Da muss ich natürlich hoch. Martin bleibt für ein Foto unten. Recht hat er, nicht nur wegen des Fotos. Der erwartete Blick über’s Gelände ist eine Enttäuschung: vor lauter Bäumen ist nichts zu sehen. Wahrscheinlich waren die mal niedriger beim Planen und Bauen des Aussichtsturms. Egal, ein Motiv ist es allemal.

Es dämmert langsam und aus dem Unterholz steigt die Feuchte des Herbstes empor. Der morbiden Schönheit der langsam verfallenden Bahnanlagen ist das nicht abträglich. Wir laufen durch den Schacht und sehen quasi noch mal die rußgeschwärzten Gesichter von Bahnarbeitern, die an den Drehgestellen der Waggons die Muttern festziehen.

In Gedanken schlendern wir zum Ausgang: „Das Schreiben für grad60 vergrößert unsere Aufmerksamkeit!“ Wir schauen genauer auf Details, bemerken Kleinigkeiten, beobachten Unterschiede und entdecken auf den 18 Hektar Südgelände so viel Interessantes, dass es für Expeditionsstunden reicht. Macht es uns doch mal nach! Wir würden sehr gerne eure Geschichten veröffentlichen und vielleicht kommt ihr auch zu dem Resümee, als Autor und Fotograf wird so ein Ausflug noch schöner.

Wir hatten jedenfalls unsere Freude und können dieses Kleinod jedem empfehlen.

_____

Auf alten Gleisen - Siemensbahn

„Hier kommen wir nicht rauf“, ist meine erste Reaktion. Ein massiver Zaun will offensichtlich unser Entdeckungsabenteuer verhindern. So kreisen wir unschlüssig um unser Objekt der Begierde. Wir biegen um die Ecke am Quellweg zum Jungfernheideweg und siehe da. Kein Zaun weit und breit, freier Zugang für alle. Oh wie schön. Wir erklimmen den Schottersteinberg und stehen im Wald.

Wir starten unsere Wanderung im Schwellenschritt in Richtung Osten und sind entzückt. Die Stadtgeräusche dringen blattgedämpft nur schwach aus der Ferne an unsere Ohren. Eine Amsel flattert zeternd über unsere Störung aus dem Unterholz auf. Wir haben unser Entdeckungsabenteuer.

Angst vor einem heranrauschenden Zug brauchen wir hier keine haben. Die Schienen sind lückenhaft, Schwellen fehlen und die Stromschiene ist ein rostzerfressenes Stückwerk. Dazwischen hält Martin ein demoliertes Fundstück vor die Kamera: „Mach hinne, das Teil ist schwer!“

Unser Waldspaziergang endet an einem querstehenden massiven Zaun. Der signalisiert, hier soll nun wirklich keiner weiter. Wir linsen durch das Gitter und sichten ein luftiges Bahnviadukt mit fünf Meter freier Sicht durch Schienenlücken nach unten. Claro, wir kehren um und laufen in Richtung Bahnhof Siemensstadt. Bis 1980 ratterten hier die alten „ET 168“ mit ihren erstaunlich bequemen Holzbänken. Heute begeistern hier nur noch bemooste Details.

1929 war die Trasse nach zwei Jahren Bauzeit fertig und 17.000 Arbeiter von Siemens nutzten den Fünf-Minuten-Takt für ihren Weg zur Arbeit. Weltkrieg, Arbeitsplatzabbau und Teilung führten zu einer drastischen Passagierrückgang mit letztendlich 40 Fahrgästen beim 20-Minuten-Takt. Der Eisenbahnerstreik von 1980 bereitete dann das Ende des Bahnverkehrs. Und seitdem nutzt die Strecke keiner mehr. Außer uns und Sprayern, die mit ihrem Namen nach Ruhm suchen.

Vielleicht ist es der gleiche Verfasser, der darüber sinniert, statt der Sprache die Spraydose zu verwenden, um seine Botschaften zu hinterlassen. Jedenfalls findet Martin zwischen Gleisen und Schrott die Schmierfinkeninfo.

Ohnehin ist so ein versteckter Ort der magische Anziehungspunkt der Farbdosennutzer. Mal kunstvoll interessant, meist dilettantisch einfach in unseren Augen, bedecken zahllose Farbschichten die Gemäuer, Masten und Stützpfeiler. Für ein Foto bildet das Chaos genau die richtige Farbexplosion.

Der Bahnhof Siemensstadt bietet das, was Fotografen an „Lost Places“ so schätzen. Alte Signalkästen, schon lange nicht mehr unter Strom stehende Verteilerdosen und marode Holzdächer, durch die wir den Himmel sehen. Von der Bahnhofsuhr ist nur noch der runde Rest einer Metalleinfassung erhalten geblieben.

Wir schleichen weiter zwischen Glasscherben, zerfallenen Wartehäuschen und graffitibeschmierten Mauerresten herum. Erste Birkenbäumchen suchen sich Wurzelwege zwischen den aufgebrochenen Backsteinen. Hier ist sichtbar, wie Naturkraft die menschengeschaffenen Bauten geduldig und ausdauernd wieder auffrisst. Es scharrt und knackt. Ich erwarte jeden Moment ein aufgeschrecktes Wildtier. Nein, es ist Volker, wie wir im Gespräch erfahren. Er ist von den Fotomotiven genauso begeistert wie wir.

Wer weiß, wie lange diese morbide Bahnhofsstimmung noch so vor sich hinschlummert. Bahnhof und Strecke sollen wiederaufleben. Nach ersten Plänen wird der neue Siemenscampus und mit einer Verlängerung auch „Gartenfeld“, „Wasserstadt Oberhavel“ und „Hakenfelde“ erschlossen. Erste Rodungsarbeiten sollen schon erfolgt sein. Viel ist davon nicht zu sehen, ein Schwellenholz versperrt fotogen den Schienenweg.

Mit 100 km/h sollen die Züge hier fahren. Farblich immer noch ockergelb/rot, aber sicher nicht mehr mit den alten Holzsitzen. Die Patina der Bahnsteige, sie könnten gut in „Babylon Berlin“ passen, wird wegpoliert. Und das Schild „Gleis 2“ wird’s auch nicht mehr geben.

Wir schlendern die Gleise zurück zum freien Zugang und freuen uns über die Fotoausbeute. Übrigens, Volker vom Bahnsteig hat für uns noch einen Tipp für eine zukünftige grad60-Geschichte. Lasst euch überraschen. Ach, und noch was. Volker, vielleicht schickst du uns was von deinen Aufnahmen zum Veröffentlichen. Wäre super!

_____

In Rixdorf gibt's Geschichte

Unser Kleinod ist diesmal Neukölln. Nicht ganz Neukölln, sondern ein kleines grünes Dorf zwischen Karl-Marx-Straße und Sonnenallee. Das kommt euch böhmisch vor? Na, da liegt ihr gar nicht so falsch! Martin und ich haben uns am Richardplatz verabredet. Schon lange bevor ich ihn sehe, kündigt er sich mit sattem Harleyblubbern an. Der Vergaser atmet wieder frei, wie wir es bei „Neues von den Alten“ erfahren haben.

Aufgebockt und abgestiegen wagen wir uns hinter ein unscheinbares Tor. Der Zugang ist öffentlich. Sieht nicht so aus, ist er aber. Uns empfängt ein Dorf. Eine Kopfsteinpflastergasse schlängelt sich an Ziegelhäusern mit Rhododendronkübeln und Stiefmütterchen vorbei, wie sie in einem brandenburgischen Dorf stehen könnten. Oder in einem böhmischen Dorf. Denn die ersten Flüchtlinge in Neukölln kamen nicht aus dem Libanon, sie kamen aus Böhmen und siedelten sich hier 1737 auf Einladung von Friedrich Wilhelm I an.

Wir schlendern weiter vorbei an Rosenbüschen, blühenden Kräutern und Gräsern. Im 18. Jahrhundert sah es sicher weit landwirtschaftlicher aus. Denn die Flüchtlinge, die wegen ihres protestantischen Glaubens in ihrem katholischen Heimatland verfolgt wurden, waren vor allem in der Landwirtschaft und als Handwerker tätig. Wir genießen heute die Ruhe abseits vom Straßenlärm und können es kaum glauben, mitten in Neukölln zu sein.

Wir biegen weiter in die Richardstraße ab und entdecken einen hölzernen rechteckigen Kirchenbau. Die Eingangstür ist verschlossen, aber ihr kennt das ja schon. Etwas suchen und an allen Türen und Toren rütteln und schon öffnet sich ein kleiner grüner Park für uns. Es ist keiner da, der uns vertreibt und so sichten wir die ersten Fotos gemütlich auf einer Bank und recherchieren die Geschichte dieser Kirche. Das ursprüngliche Bauwerk von 1750 brannte ab und wurde 1835 in ähnlicher Ausführung ersetzt. Der Stadtführer Kauperts erklärt: Der Betsaal strahlt die schlichte Schönheit reformierter Kirchen aus. Bis 1876 wurde das Gebäude auch als Schulhaus genutzt. Aha!

Weiter geht es auf der Spur der alten Böhmen. Wir schlendern durch die Kirchstraße und treffen auf ein Denkmal von Friedrich Wilhelm I, auch bekannt als Soldatenkönig mit seinen „Langen Kerls“. Aber er betrieb auch eine tolerante Religionspolitik, die es Muslimen, Hugenotten und eben den protestantischen Böhmen erlaubten, sich anzusiedeln und Gotteshäuser zu bauen. Wir beide staunen über so viel Multikulti in vergangener Zeit. Wie wäre es wohl heute, wenn in einem kleinen Dorf genauso viele Zugereiste wie eingesessene Deutsche wohnen wollten? Auf der Rückseite finden wir als Inschrift: „Die dankbaren Nachfahren der hier aufgenommenen Böhmen“.

Beim Rumforschen und Suchen nach Fotomotiven merke ich immer wieder Martins Unruhe und sein Drang zur Richardstraße: „Mein Opa und meine Oma haben hier gewohnt und ich erinnere mich noch an Kindheitsbesuche bei den Großeltern. Es gibt ein Foto von mir, wo ich mit der Kinderschubkarre und Gießkanne im Hof beim Werkeln bin“. Na das wollen wir doch sehen, Harley-Martin als Blumenzwerg. Und Martin liefert, voilà.

Die Wohnung von Opa und Oma lag im 1. Hinterhaus. Ein kleiner Hof davor und das 2. Hinterhaus dahinter. Die große Hofdurchfahrt ist verschlossen und am Klingelschild nur Namen von Zugewanderten mit viel „Y“ und „Ü“. Ganz offensichtlich keine Böhmen. Rütteln hilft hier nicht, aber ein freundlicher Mann vom Geschäft nebenan. Und so stehen wir auf dem Hof. Martin schluckt. Das 1. Hinterhaus ist abgerissen, der Hof damit sicher weit luftiger als früher, und trotzdem: „Ich habe das viel größer in Erinnerung, den Hof, das Haus und auch den Baum!“

Während Martin die alten Geschichten von den Besuchen, der Familie und dem kleinen Garten an der Brandmauer des Hinterhauses erzählt, schlendern wir weiter durch die Kirchgasse und kommen im Gemeinschaftsgarten „Karma Kultur“ zu einem Ziegelsteinbogen. Hier lässt sich Neukölln nicht verschweigen. Ein Schmierfink hat seinen Frust über die Polizei mit vier Buchstaben kundgetan, wenn er denn überhaupt wusste, was er da krakelt. Wir, als ehemalige Cops, stehen darüber und machen gerade hier ein Foto.

Nur ein kleines Stückchen weiter über den Richardplatz zur Kirchhofstraße und wir stehen vor dem Böhmischen Gottesacker. Das ist der Friedhof der Zugereisten und inzwischen auch die Begräbnisstätte von anderen Anwohnern. Leider ist das Tor verschlossen. Diesmal verzichten wir auf’s Türenrütteln. Wir waren ja auch schon für die Serie Kleinode auf einem Prominentenfriedhof.

Dass wir in Neukölln sind, zeigt sich in besonderer Weise an den bunten Graffiti-Tags am Tor.

Mitten auf dem Richardplatz sichten wir dann noch ein historisches Highlight unseres Ausfluges. Die alte Schmiede von 1624. Sie wurde bis 1797 als sogenannte Laufschmiede nur gelegentlich von einem Schmied aus Berlin betrieben, bis sie dann zur Wohnschmiede umgewandelt wurde, wo man Ackergeräte und Werkzeuge reparieren und Pferde beschlagen lassen konnte. Heute ist es etwas anders, die Produkte etwas feiner: es ist jetzt eine Gold- und Messerschmiede.

Wir sind zufrieden mit unserer Entdeckung. Grün, historisch und mit persönlicher Chronik. Es hat Spaß gemacht, die Geschichte von Rixdorf hautnah zu erleben. Zum Abschluss genießen wir noch einen Cappuccino am Richardplatz. Nicht bei einem böhmischen Gastwirt. Nein, auch bei keinem Italiener. In Gülays Kitchen wird uns das Heißgetränk am Gartentisch serviert.

_____

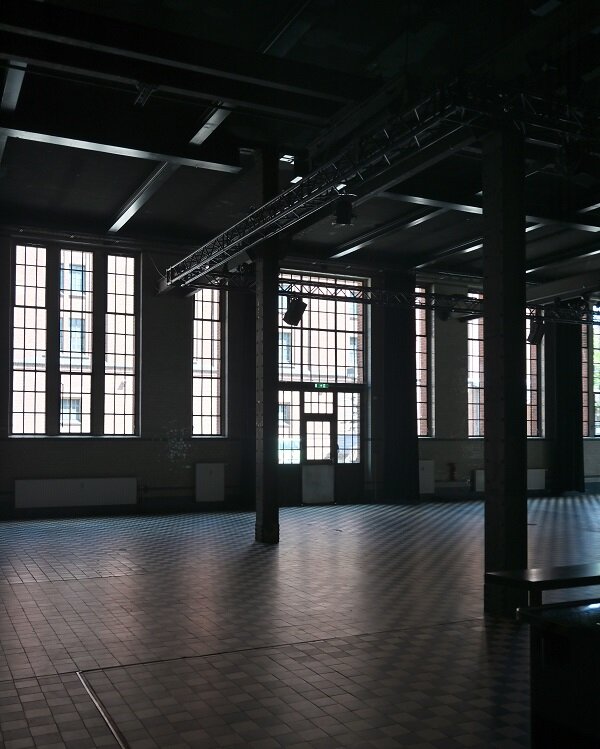

Malzfabrik

Wir stehen auf dem Kopfsteinpflaster in der Bessemer Straße in Tempelhof-Schöneberg vor der Malzfabrik, deren vier riesige Türme von weitem den Weg weisen. Nein, es sind keine Schornsteine, die hier 35m hoch in den Himmel ragen. Die Darrenhauben dienten zum Abzug der feuchten Luft, was für das Trocknen bzw. Dörren des Malzes unerlässlich war. Oben drauf sitzen dekorative Windfangbleche, um den Trocknungsabzug aus dem Wind zu drehen. Die Technik stammt aus einer Kulmbacher Schlosserei um 1900.

Wir betreten das Gelände und stehen vor dem gewaltigen sechsstöckigen Industriebau, der alten Mälzerei. Jeder Biertrinker hat’s schon mal ausgesprochen: „Hopfen und Malz, Gott erhalt‘s“, und hier wurde das Malz produziert. Also das Korn des Gerstensafts zum Keimen gebracht und anschließend zum Brauen wieder getrocknet. Riesige Schächte und Rohre führen in das Gebäude.

Heute gibt’s hier kein Bier mehr. Die Fabrik der Schultheiss-Brauerei ist seit 1991 nicht mehr in Betrieb. Lohnte sich für das „Schulli“ wohl nicht mehr. Ganz anders als nach der Eröffnung 1921. Da galt sie als größte Mälzerei in Europa. Für die Versorgung gab es einen Bahnanschluss vom Rangierbahnhof Tempelhof. Was muss das für ein Betrieb und Lärm gewesen sein. Heute ist es hier ruhig, die Vögel zwitschern im Sonnenlicht, als wir an den ungenutzten Schienen die alte Zeit Revue passieren lassen.

Als Weißkontrast steht neben dem roten Backsteinhaus der Siloturm. Er wurde erst nachträglich in den Jahren 1962/63 erbaut. Das logischerweise fensterlose Gebäude ist ebenfalls sehr massiv und hat ganz oben am Rand noch das altbekannte Markenzeichen des überall in Berlin bekannten Bieres.

Im unteren Bereich sind die Siloausläufe erkennbar und für ein Foto mache ich mal etwas Quatsch.

Aber wir stöbern auch ernsthaft weiter, überall gibt es Entdeckungen. Wir linsen durch Zäune und Glasfüllungen verschlossener Türen oder versuchen den Ursprung von Ablassrohren zu ergründen. Zum Glück ist alles außer Betrieb und wir bekommen keine Malzpampe in’s Gesicht.

Wie ihr wisst, Martin rüttelt ja gerne an Türen. Habe ich ja schon bei der Ankündigung „Neues von den Alten“ geschrieben. Und da eine der Türen tatsächlich unverschlossen ist, kommen wir noch in dieses herrliche Treppenhaus der Industriezeit. Ein eingegitterter Lastenaufzug zwischen schmiedeeisernen Treppengeländern und abgebröselten Putzwänden gibt uns Entdecker-Feeling.

Ganz alleine sind wir jedoch nicht. Wir treffen auf einen Mitarbeiter der Malzfabrik, der uns hinter eine der verschlossenen Türen führt. Das Gelände der Malzfabrik wird inzwischen von einigen Firmen, insbesondere aus dem Kreativbereich genutzt und hier können für Feiern oder Veranstaltungen Räume gemietet werden. Also, wer was Originelles sucht: https://www.malzfabrik-event.de/

Ein schönes Erlebnis hier auf dem Gelände. Trotz Autobahn, Bauhaus und Ikea um die Ecke, ruhig und mit quakendem Froschteich fast ländlicher Industrie-Chic. Das Gelände ist übrigens nicht wirklich öffentlich, aber auf freundliche Nachfrage beim Pförtner sind Privatfotos sicherlich machbar.

Ein Rätsel geben uns seltsame Schilder auf, die an mehreren Stellen auf dem Gelände hängen oder liegen. Nach einigen Grübeln kommen wir den Bravenleavannen auf die Schliche. Sie gehören zum Kcymaerxthaere, einem alternativen Universum. Ihr versteht nur Bahnhof?

Okay, wir mussten eine Weile googlen und können es jetzt erklären. Es ist ein Kunstprojekt zum Geschichtenerzählen. Tafeln, an historischen Stätten installiert, berichten über eine Parallelwelt, die nach Meinung des Künstlers Eames Demetrios auch einen Bezug zu dem Aufstellort haben. Wenn ihr diesen Tafeln an historischen Orten auf Madeira, in Georgia (USA) oder 28 anderen Ländern begegnet, wisst ihr jetzt Bescheid.

_____

Morbider Besuch bei Prominenten

IIW12. Wo ist Prominentengrab IIW12? Martin und ich suchen auf dem Friedhof Heerstraße an der Trakehner Allee nach dem Grab mit dieser Bezeichnung. Das ist nicht einfach. Wider Erwarten gibt es keine Hinweisschilder zu den Gräbern der Promis. Aber letztendlich auch klar, es wäre ein Schilderwald zu 51 Ehrengrabstellen des Landes Berlin und zu über 200 mehr oder weniger bekannten Prominenten, die hier beigesetzt sind. Unser unbekanntes Kleinod ist heute dieser Friedhof. Von der Trakehner Allee 1 führt eine Treppe hinein in die Anlage.

Er ist fast wie ein Park mit einem kleinen See in der zentralen Senke angelegt. Trauerweiden, wie passend, tauchen ihre dünnen Zweige in das Wasser und auf der Wiese warten Pusteblumen auf den richtigen Windstoß.

Wir diskutieren gerade darüber, ob es morbide ist, einen Friedhof als Ausflugsziel anzupreisen, da stoppt ein Mops unser Gespräch. Er hockt steinern auf der Bank und bewacht das Grab seines größten Bewunderers: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“, das bekannte Zitat von Victor von Bülow alias Loriot. Und fast könnte man meinen, dass Dr. Klöbner und Herr Müller-Lüdenscheidt daneben liegen. 30 gelbe Quietsche-Enten haben Fans auf dem Grabstein drapiert. Wer kennt ihn nicht, den Badewannenstreit? „Sie lassen sofort die Ente zu Wasser!“

Wir schmunzeln und suchen weiter nach IIW12. Eine Friedhofsbesucherin, die wir befragen, kann uns nicht weiterhelfen. Viola war am Grab ihrer Eltern, keine Prominenten. Sie schlendert gerne durch die Anlage. Außerdem sucht sie in den Grünabfällen nach Blumenzwiebeln, die sie zu Hause im Garten einsetzt: „Ist ein buntes Blumenmeer!“ Mmh, ungewöhnlich.

Unser Weg führt uns an der Trauerhalle vorbei. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut und 2010 denkmalgerecht saniert. Die Tür ist abgesperrt. Martin lugt durch‘s Schlüsselloch und versucht einen Blick auf den Steinboden in Schachbrettmuster und den frisch gemalerten Sternenhimmel zu erhaschen. So richtig gelingt das nicht.

Nur wenige Besucher sind heute vormittags unterwegs. Also suchen wir alleine weiter nach IIW12 und kommen dabei an IIW10-88/89 vorbei. Wolfgang Gruner liegt hier. Die Berliner Schnauze von den Stachelschweinen. Straßenkehrer Otto Schruppke in der Berliner Abendschau oder der Taxifahrer Fritze Flink bei Wim Thoelkes „Der Große Preis“ habe ich ganz dunkel in meiner Jugenderinnerung. 2002 ist Wolfgang Gruner gestorben und hat hier ein Ehrengrab bekommen.

So ein Prominentenfriedhof bietet schon Interessantes. Wie im Quizduell rätseln wir über die Berufe von weniger bekannten Persönlichkeiten. Politiker, Schauspieler, Schriftsteller. Manchmal helfen kleine Symbole auf den Grabsteinen. Theatermasken und Musikinstrumente sind förderliche Zeichen. Aber kleine Rehe auf einem Grabstein? Mit Sicherheit haben die kleinen Figuren keinen Bezug zum nahe gelegenen Prominentengrab, aber sie passen perfekt.

“Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum

still und verklärt wie im Traum.

Das war des Nachts elf Uhr zwei.

Und dann kam ich um vier

Morgens wieder vorbei.

Und da träumte noch immer das Tier.

Nun schlich ich mich leise - ich atmete kaum -

gegen den Wind an den Baum,

und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.

Und da war es aus Gips.”

Na, habt ihr mitgeraten, wohin es geht? Richtig, zu Joachim Ringelnatz, dem alten Lyriker. Eigentlich hieß er Hans Bötticher und lebte von 1883 bis 1934. Er ist nun hier begraben. „Der Nachruf ist meistens besser als der Ruf“, stammt auch von ihm. Keine Ahnung, ob das zutrifft. Das Zitat habe ich erst später gefunden und so kann ich auch nicht Ronald und Carola dazu befragen. Die Beiden treffen wir an dem schlichten, liegenden Grabstein des Dichters. Sie besuchen wie wir die Promis. Nicht nur in Berlin. Sie waren auch schon bei Jim Morrison in Paris und auf dem Zentralfriedhof in Wien. Interessante Lebende, die wir hier auf dem Friedhof treffen.

Ein spannender Vormittag liegt hinter uns. Bevor wir gehen, muss Martin zum Glück zur Toilette. Denn auf seiner Suche nach dem stillen Örtchen findet er einen unverschlossenen Hintereingang zur Trauerhalle. An Wischmopps vorbei, schleichen wir uns heimlich in das Gebäude und können nun doch mehr als einen Schlüssellochblick in den Raum werfen. Wir beide fühlen uns wie kleine Jungs beim verbotenen Herumschleichen. Martin fotografiert schnell den geschmiedeten Kerzenleuchter, bevor wir entdeckt werden. Aber es ist nicht viel los und keiner beobachtet uns beim Wiederhinausschlüpfen.

Übrigens, IIW12 haben wir auch gefunden. Es ist auf unserem Titelfoto das Grab von Karl Bonhoeffer, dem Psychiater und Direktor der nach ihm benannten Universitätsklinik.

Wieder ein interessanter Ort, der sich lohnt erobert zu werden.

_____

Der vergessene Checkpoint Bravo

Martin deutet über die Brücke: „Da war Osten!“ Richtig überzeugt klingt er nicht, während ich zaghaft in die andere Richtung zeige. Wir sprechen nicht von der Himmelsrichtung, sondern vom politischen „Osten“ und „Westen“. Wir stehen auf den Resten des Checkpoint Bravo, besser bekannt als Kontrollpunkt Dreilinden oder Grenzübergangsstelle Drewitz. Aber nicht auf dem bekannten Übergang an der AVUS mit der markanten rot-runden Raststätte „Dreilinden“. Unsere Raststätte ist ein verfallener und verwilderter Holzbau am vergessenen Übergang.

1969 gab’s hier vermutlich Bockwurst und Filterkaffe (draußen nur Kännchen!) bis die DDR den Übergang verlegte. Denn die alte Reichsautobahn verlief über Albrechts Teerofen auf West-Berliner Seite und Brandenburger Gebiet wieder nach West-Berlin und ließ sich während der Teilung nur schwierig kontrollieren. Nun stehen wir hier auf der Brücke über dem Teltowkanal, in dessen Mitte die Grenze verlief. Ein Ruderer zieht still seine Bahn.

Lautloser Nieselregen hüllt uns in eine mystische Atmosphäre. Das entfernte Rauschen der „neuen“ Autobahn verstärkt die unmittelbare Stille um uns herum. Wir fühlen uns wie Entdecker einer vergessenen Zeit. Verwittere Schriftzüge zeigen die Fahrspuren für Busse und PKW an. Hier standen die VW-Käfer, Opel-Kapitän und DKW in der Schlange, die Fahrer warteten mit mulmigem Gefühl auf das Transitvisum und zahlten 5 DM Straßenbenutzungsgebühr.

Auf dem Mittelstreifen mit seinen Radabweisern suchen Birken und kleine Kiefern die Lücken im Asphalt und zeigen mit ihrem saftigen Grün die Kraft der Natur. Wie lange wird es dauern, bis die Wurzelkraft die Brücke besiegt und Moosflechten die letzten Spuren überdecken?

Ohnehin ist dieser denkwürdige Ort nicht einfach zu erreichen. Mit dem Auto geht es über Kohlhasenbrück durch das Kremnitzufer in die Sackgasse Albrechts Teerofen, das nur über diesen schmalen Streifen aus Richtung Westen mit dem übrigen Berliner Gebiet verbunden ist. Die angrenzenden Flächen im Norden, Süden und Osten liegen im Land Brandenburg und gehörten von 1949 bis 1990 zur DDR. Zunächst ist auch am Ende der Sackgasse nichts von der Brücke sichtbar. Stacheldraht und eine zugekettete Tür signalisieren Endstation.

Erst auf den zweiten Blick finden wir den seitlichen Zugang und entdecken zwischen den wildwachsenden Pflanzen und hinter einer mächtigen Kiefer drei nackte Fahnenmasten. Und jetzt ist klar, wo „Westen“ ist. An diesen Masten wehten die Amerikanische, Britische und Französische Flagge der Alliierten.

Wir stromern weiter auf der Deutsch-Deutschen Geschichte herum und erinnern uns an die eigenen Erlebnisse an der Kontrollstelle, auch wenn wir hier ja maximal 13 Jahre alt gewesen sein können. Irgendwie tauchen dennoch Bilder vom himmelblauen DKW F11 meines Vaters auf. Bilder von nervösen Eltern und die Anweisung „ruhig und artig“ mit meiner Schwester die Zonenkontrolle abzuwarten. Martin und ich entdecken eine kleine Gedenktafel mit einem Foto von 1963. Und genau an dem Kontrollhäuschen steht ein DKW, wie der von meinem Vater. B-VL551 schießt es aus mir heraus. Wahnsinn, ich weiß noch das Kennzeichen. Martin lacht.

Wir träumen ein bisschen vor uns hin, während wir durch den trüber werdenden Vormittag schlendern. Ein Kormoran hat seinen Platz auf einem kahlen Ast über dem Teltowkanal gefunden und breitet seine Flügel trotz Nieselregen zum Trocknen aus. Eine Kohlmeise rastet nur kurz auf dem Geländer. Feiner Regen setzt ein, die weißen Frühlingsblüten ducken sich weg. Und wir beide strahlen über dieses kleine unbekannte und ungeschliffene Schmuckstück.

_____

Olympiapark Berlin

„Halt, Stopp, du kommst hier nicht rein!“ Jeden Moment erwarte ich diesen Ruf vom Olympiapark-Schrankenwärter bei meinem Weg durch das Gittertor an der Schranke vorbei. Aber als Ruf kommt nur ein freundliches „Guten Morgen!“ Der Zugang zwischen Waldbühne und Glockenturm ist für Fußgänger und Radfahrer ohne Beschränkung frei. Hab‘ ich nicht gewusst. Diese Info habe ich von Sabine, die uns heute dieses versteckte Kleinod zeigen wird. Sie arbeitet für das Veranstaltungsmanagement des Olympiaparks Berlin und ist hier praktisch zuhause.

Nach wenigen Metern treffen wir auf die alte Dienstvilla des „Reichssportführers“ Hans von Tschammer und Osten mit seinem Säulenportal. Klar, auf dem Olympiapark-Gelände stammen die meisten Gebäude aus der dunkelsten Zeit der Deutschen Geschichte. Wir folgen einem kleinen Plattenweg auf die Hofseite. „Hier darf ich als Besucher lang?“ „Klar, ist ein Weg und nicht eingezäunt!“ Und schon stehe ich an der Seite des „Falkner“ und erfahre, dass der Dolch in der Hand des durchtrainierten Jägers das Standessymbol der SS war. Schaurig! Da schaue ich doch lieber auf ein anderes Teil.

Nach dem Krieg wurde das Haus als Offiziersmesse der Briten genutzt und Sabine berichtet über einen ganz besonderen Gast in dieser Zeit. Lady Diana war hier zu Besuch und übernachtete in der oberen Etage. Ob sie in Begleitung war, ist nicht überliefert. Auf dem Olympiapark-Gelände befinden sich ja schließlich auch Reitanlagen und jede Menge Reitlehrer…

Heute wird das Haus für Veranstaltungen genutzt und gerne für „Nachauftrittsfeiern“, also „Aftershow-Partys“, gebucht. Eine illustre Runde kommt da zusammen. Daniel Barenboim stößt mit ausgewählten Klassikliebhabern an und Rammstein feiert mit den Hardcore-Fans. Der „Falkner“ kann hier einiges erleben.

Ein kleines Stück weiter befindet sich das Annaheim, das frühere Wohn- und Schlafhaus für Studentinnen der Deutschen Hochschule für Leibesübungen mit angrenzenden Sportplätzen für „eine der weiblichen Eigenart angepasste Form der Leibesübungen“. Es liegt eingebettet zwischen alten Bäumen und Sträuchern. Sabine erklärt: „Nicht nur fast alle Häuser unterliegen dem Denkmalschutz, auch die Grünanlagen sind Gartenbaudenkmäler. Jeder Baum ist in einem Kataster festgehalten und hier steht die älteste Eiche vom Olympiapark.“

Weiter geht es zum Jahnplatz, der von einem massiv-beeindruckenden Gebäudeensemble, dem Haus des Deutschen Sports, gesäumt wird. Auch hier ziehen imponierende Bronzeskulpturen die Blicke an: der „Ruhende Athlet“ und das Sinnbild für Stärke und Fruchtbarkeit, das Tier mit den Hörnern. Alles im Stil der übertriebenen Gewaltigkeit des Nazi-Reiches gestaltet.

Im Lichthof vor der nicht weit entfernten Kuppelhalle bietet eine Ausstellung tiefergehende Informationen über die Gebäude und die Geschichte des Geländes an. Das Haus diente als Verwaltungszentrum des gleichgeschalteten deutschen Sports und wird, natürlich, von zwei goldenen Adlern auf hohen Stelen flankiert. Die Ausstellung ist zurzeit wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus geschlossen. Entgegen des Google-Eintrages „vorübergehend geschlossen“ ist aber das Olympiapark-Gelände für Spaziergänge weiterhin geöffnet.

Leider ist auch die Gaststätte mit einladenden Strandkörben auf der Terrasse in Corona-Zeiten geschlossen und so schlage ich ein Picknick auf der gepflegten Wiese vor. „Darauf steht quasi die Todesstrafe“ lacht Sabine. Auf diesem Profirasen wird jeder Halm einzeln gekürzt, gekämmt und onduliert. Hier spielen die Profis von Hertha BSC und dafür soll das Grün in perfektem Zustand sein. Für die Greenkeeper heißt das maximal acht Stunden Beanspruchung pro Woche. Thomas Picknickdecke würde den Edelhalmen das nahe Ende bringen.

So geht es weiter auf dem riesigen Gelände. Keine geschwungenen Parkwege, sondern eher breite Sichtachsen mit triefender Geschichte an jeder Ecke. Für einen ausgiebigen Bildungs-Spaziergang genau das richtige. Dazu lugen zwischen den Bäumen das Olympiastadion, Olympiabad und Maifeld hervor. Ich blicke auf dem Rückweg noch zu Nike auf, nicht die Göttin des Turnschuhs, sondern die Siegesgöttin in der griechischen Mythologie und freue mich über die Entdeckung des Olympiaparks. Der Schrankenwärter ruft mir „noch’n schönen Tag“ hinterher.

_____

Otto Lilienthals Fliegeberg

“Hier ist höher“ schreit der Achtjährige seinen beiden Freunden zu und lässt sich seitwärts den 15m hohen Berg hinuntertrudeln. Es ist der Fliegeberg von Otto Lilienthal in Lichterfelde an der Schütte-Lanz-Straße. Die Jungs haben ihren Spaß schon beim Rollen und denken sicher gerade nicht ans Fliegen. Dafür hatte aber der Ingenieur Lilienthal 1894 den Hügel aus den Resten einer abgerissenen Ziegelei aufschütten lassen.

Heute ist diese kleine Anhöhe ein Denkmal mit einer Weltkugel unter einem Dachkranz. Und schon diese Kugel hat ihre eigene Geschichte. Aus Bronze gegossen kam sie zur Einweihung des Denkmals 1932 als Symbol für die weltumspannende friedliche Luftfahrt auf die Hügelspitze. Wie zum Hohn wurde das Edelmetall im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und 1955 durch eine Steinkugel ersetzt. Zur Restaurierung des Denkmals im Jahr 1990 erhielt der Fliegeberg wieder seine bronzene Weltkugel.

Auf der Kuppe des Hügels stelle ich mir vor, wie der „Erste Flieger der Menschheit“ mit seinen Apparaturen 80m durch die Lüfte gleitet. Sicher war hier drumherum Acker und Wiese und nicht dieses rosa Feuerwerk von Kirschblüten. Dutzende Zierkirschen flankieren links und rechts die Anhöhe in leuchtenden Doppelreihen. Gerade jetzt im April ein Glück in Rosa und eine farbige Begleitung für einen Spaziergang.

Ich schlendere weiter zum tiefliegenden Teich und störe einen Reiher, der genervt von seinem im Wasser liegenden Ast aufsteigt und zögerlich in das Unterholz der Gegenseite fliegt. Die ersten Seerosenblätter glänzen an der Oberfläche und versprechen mehr für den Sommer. Ursprünglich war hier die Tongrube für die später abgetragene Ziegelei. Weiter auf der Rückseite des Denkmals blinzele ich in die Sonne und genieße die gelassene Atmosphäre.

Ein letzter Blick gehört noch dem rechteckigen Zierbecken, auf dem eine Mandarinente ihr Schauschwimmen vor den Sitzbänken veranstaltet und gelegentlich zu den kreischenden Jungs hinüberblickt, die immer noch den Berg zum Hinunterpurzeln nutzen. Ganz gut, dass sie nicht fliegen. Otto Lilienthal wurde das zum Verhängnis. Er stürzte 1896 in den Rhinower Bergen ab und starb an den Verletzungen. Aber sein Traum vom Fliegen ging in Erfüllung, der Flughafen Berlin-Tegel wurde nach ihm benannt und sein Berliner Fliegeberg wurde ein besuchenswertes Kleinod mit Blütenmeer-Zugabe im April.